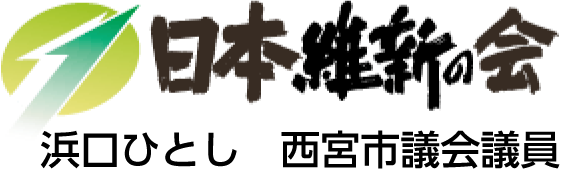

地方公共団体が何かを作ったり購入したりサービスを委託する際、公平性を担保する目的で行うのが入札です。資料⑥をご覧ください。こちらは官公庁入札の種類について表にしたものです。

契約形式には大きく「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」の3つに区分されます。「一般競争入札」は入札参加資格を有していれば、企業の規模や入札経験にかかわらず公平に落札のチャンスがあるのが特徴です。「指名競争入札」は発注機関が特定の企業を「指名」し、その中から発注機関に一番有利な金額を出した入札者と契約する方式です。発注機関は「工事」や「物品」といった入札案件の種類によって、「指名基準」という企業評価に基づき、事業者を指名します。その際、発注機関によっては、指名競争入札への参加申請書などの関係書類一式を事業者に求める場合もあります。「随意契約」は入札者同士で競争をすることなく、発注機関が任意に特定の事業者を選んで契約する、官公庁入札の中でも例外的な方式の1つです。

いろいろな入札方法がありますが、入札とは基本的に随意契約を除いて価格競争を行うの

競争原理が適切に働くことで価格が抑えられ、市民の税金が効果的に使用されることは重要です。しかし一方で、市内産業の保護という視点もあります。西宮市内に事業所を置く企業に対して一定の配慮を行うことで入札しやすい環境を整え、保護をするという考えです。西宮市の税金を市内企業に還元、企業が発展することで市内雇用の創出や税収入が生まれるという考えは一定理解できます。しかし、もしこの保護が過剰となり、必要以上に利益を供与した場合、市民から集めた税金を効果的に活用するという趣旨が弱まることが懸念されます。「競争原理を高めること」と「市内産業を保護すること」とのバランスはとても重要です。

表にある3つの入札方式の中で、指名競争入札や随意契約など参加できる企業が制限されると競争原理はそれだけ低下する恐れが生じます。一方で、設けた制限は市内産業の保護という役目を果たします。このアクセルとブレーキのようなバランスによって得られた結果、つまり落札価格がどうであったのかという検証と評価が大切だと考えます。

令和4年3月定例会での代表質問の中で、篠原議員は「一定条件下における市内事業者への優先発注と、他市事業者の参入を明確に制限している近隣市への対抗策について」質問されています。簡単にいうと「市内産業の保護」というブレーキをもう少し強めるべきとの趣旨と理解しています。岩崎副市長はこの質問に対して「現行の指名業者選定方法について、法的な面も考慮しながら見直し作業を進めていく必要がある」「一部の委託業務においては新たに市内業者の指名を追加するほか、新規の委託業務において指名業者を市内業者のみとするなど、可能な限り市内事業者への優先発注について配慮する」「入札業務においては、令和4年度の早い時期に、神戸市や尼崎市などの他団体の取組を調査し、参考にしながら、公正性・公平性を確保した上で、これまでの取組がより一層進むよう、指名業者の選定方法の見直しについて継続的に取り組んでいく」と答弁されています。

また令和6年5月10日総務常任委員会では内部経費適正化によるコスト削減支援業務の成果についての説明がありました。この中で財政構造改善推進課担当課長は「入札を経た契約などで一定の競争原理が働いており、単価等はおおむね適正で見直しの効果は低いと判断した事業」と発言しております。

以上を踏まえ、2点お伺いします。

【1点目】市が定義する「一定の競争原理」とはどのような状況を指すのか?また「市内産業の保護」という考え方と「一定の競争原理」とのバランスをどのように考えているのか?

【2点目】指名業者の見直しについて、その後の進捗はどうか?法的な面も考慮しながら見直し作業を進めていく必要があるという答弁の趣旨を踏まえ、具体的に見直した点を教えて下さい。

【財務局】「一定の競争原理について」のご質問にお答えいたします。「一定の競争原理」とは、案件毎の内容によってそれぞれ異なりますが、複数の事業者が入札に参加し、価格競争が作用しているような状況であると考えます。また、競争性は、単に指名する業者の数だけで判断できるものではなく、案件毎の過去の応札状況や実績等からも判断する必要があり、実質的な競争性が重要であると考えております。次に「一定の競争原理」と「市内産業の保護」とのバランスについてですが、市内事業者の受注機会の確保は、市内事業者の育成、市内経済の活性化に繋がることから、大変重要ですが、競争性、公正性が確保される範囲において行う必要があると考えており、議員ご指摘のとおり、そのバランスは重要であると認識しております。従いまして、市内事業者だけで競争性が確保できる場合は市内事業者のみを指名し、入札を行いますが、競争性の確保が難しい場合などには、市外事業者を指名に加えることも必要と考えます。神戸市や尼崎市に確認したところ、本市と同じような考え方であり、市内事業者の受注機会の確保については、競争性、公正性を確保したうえで行っており、案件によっては、市外事業者も指名に加えているとのことでした。また、それぞれの自治体の特色として、市内事業者が比較的多く、市内事業者だけで調達可能な案件が多いことも本市と違う点であると考えられます。

「一定の競争原理」と「市内産業の保護」とのバランスについて、一律に基準等をお示しすることは難しいですが、引き続き市内事業者の受注機会の確保を図りつつ、入札における競争性とのバランスを考慮しながら、適切な入札事務を行ってまいります。次に、指名業者の選定方法の見直しについてですが市外事業者を排除することで、特定の事業者に便宜を図るようなことは、官製談合の疑いを課せられるおそれがあるため、そのようなことが無いよう、考慮することが必要です。そのうえで、市内事業者については、今まで指名要件に合致していなかった案件について、入札参加要件における実績条件を緩和し、市外事業者よりも入札への参加を容易にする、市外事業者においては、複数年辞退が続く場合には、指名を見合わせるなど、各案件に合わせた選定となるよう取り組んでおります。一方で、各所管課において行う、少額随意契約では、市内事業者に対して、受注機会の拡大を図ることを目的に、「少額随意契約事務取扱要領」改正し、「原則として市内事業者を選定すること」とし、令和5年6月から実施し、庁内に周知を行いました。また、今年度当初には、職員の意識をより高めるため、改めて全庁に向けて周知しております。

市の競争原理の考えと、市内産業の保護とのバランスについてお考えを確認しました。先程にも申し上げた通り、バランスの観点で落札価格がどうであったのかという検証と評価が大切だと認識しています。そこで今回は本市の落札結果が他都市と比較してどのような状況かを比較検証してみました。調査の対象として1つ目に学校プール改修工事、2つ目に医療費受給者証他印刷封入封緘業務(以下、医療費受給者業務と呼びます)、3つ目に庁内で使用するコピー用紙、以上3つの項目を取り上げました。この3つを対象としたのは概ね規格が同じものであることが理由です。学校プール改修工事とコピー用紙は62の中核市へ、医療費受給者業務は兵庫県下で規格が統一されていることから、兵庫県内の市へ調査を依頼しました。

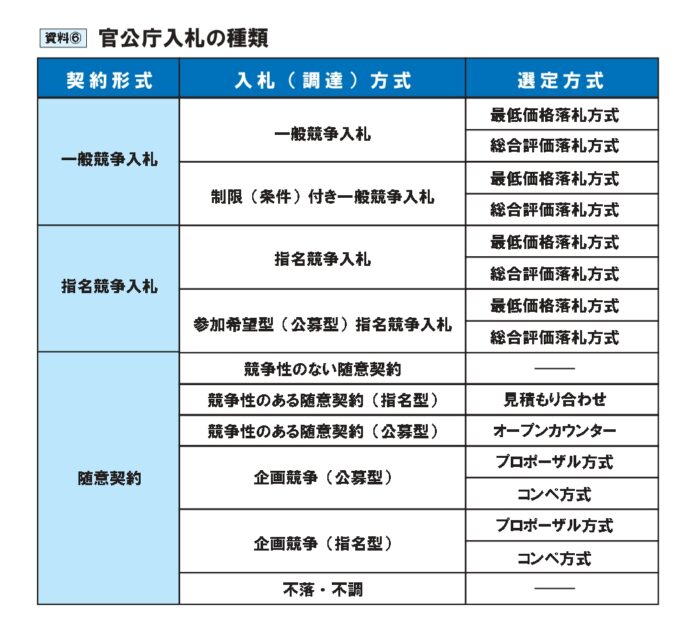

資料⑦をご覧ください。こちらは調査によって得られた情報を基に作成した中核市における各種コピー用紙購入の契約形式と価格表です。コピー用紙はそれぞれのサイズで1枚あたりの単価を予め算出しました。ただ単価は概ね1円以下となるため、西宮市が令和5年度に購入したケース実数をそれぞれの単価で購入した場合に置き換えて価格を算出してグラフ化しました。また価格ドットコムを使ってネット上で最も安い民間事業者の価格も参考として加えています。

調査からわかることは、まず契約形式はその他の見積もり合わせやオープンカウンターが14市と最も多く、次いで指名競争入札が10市、一般競争入札が9市という結果でした。次に単価についてですが、使用が最も多いA4サイズでは33市1社の平均が1枚0.86円でした。最も高い金額は柏市で1枚1.30円、最も安い価格は西宮市で0.67円、差額は0.63円でした。もし仮に平均の単価で実績と同じ数量を購入した場合、総額で約4730万円となります。結果的に市は見積もり合わせの方式ながら、他市との平均価格より1500万円以上安くA4コピー用紙を購入しているという見方ができます。このように、他市との落札価格の比較によって、競争原理が働いているのか否かが検証できると考えます。

学校プール改修工事と医療費受給者業務についても調査結果を検証したかったのですが、今回は時間と調査方法の都合でこの一般質問に間に合いませんでした。こちらについては何らかの機会で披歴したいと思います。今回調査にご協力くださった多くの自治体担当者の皆様に、この場をお借りして御礼申し上げます。

入札に関する調査を進めるうちに、ある関係者の方から大変興味深い事例を頂きました。それが資料⑧です。こちらはとある市における某印刷業務の落札結果の推移を表にしたものです。あくまで競争原理の検証ですので自治体名・事業名・企業名は伏せております。

某印刷業務の入札に関わった業者は10年間で16社となっていますが、平成27年から令和3年までに落札した業者はD社とH社の2社のみでした。令和4年の年は多くの対象業者が入札に参加できない諸事情があり、この年だけC社が落札しています。落札価格を見ると、平成27年は249万円だったものが、令和4年には689万円まで値上がりしています。翌年の令和5年に新しく2社が入札に参加しましたが、結果は新しく参加したQ社が約370万円と半値近い金額で落札しました。そして翌年の令和6年はH社がさらに安い283万円で落札、平成27年の価格に近い金額となっています。関係者の方によれば、この某印刷業務は仕様上金額に大きな差が出るものではないそうです。にも拘わらず、ここまで金額が大きく変化しています。この落札価格の推移を見る限り、この業務については新規事業者が加わることで競争原理が適切に働いたという見方が出来ます。

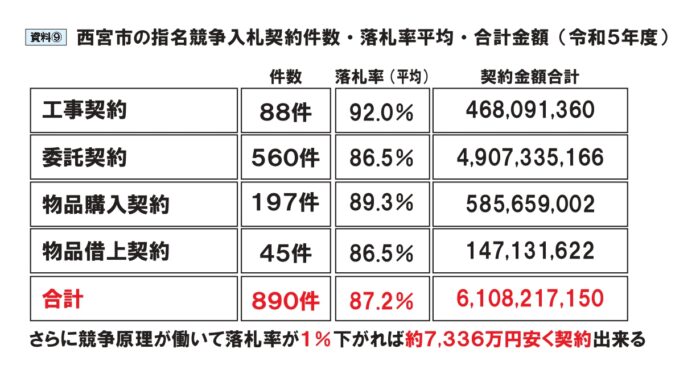

資料⑨をご覧ください。こちらは令和5年度における西宮市の指名競争入札契約件数・落札率平均・合計金額です。

工事契約・委託契約・物品購入契約・物品借上契約を合わせた件数は890件、落札率の平均は87.2%、契約額の合計は61億821万7150円となっています。もしさらに競争原理が働いて落札率が1%下がれば約7,336万円安く契約出来ます。財政が厳しい中で、市内産業の保護とのバランスを考えながら競争原理を効果的に働かせる取り組みが重要だと考えています。

先程紹介したコピー用紙の結果は、西宮市が最も安いという結果でした。市民の方々にとっては税金を効率良く使っているという結果ですが、購入相手は西宮市内の業者ではありません。市内産業の保護という観点で見れば、少し高くしても平均を超えなければ市内業者から購入しても良いのではと私は思っています。ただ担当課長から市内業者に対象となる企業がないとの説明を受けました。

一方で資料⑧のように同じ規格であるにもかかわらず、10年で金額が大きく変化するような場合は検証の必要があると思っています。本市で契約した890件の中にも、ひょっとしたらそのような事案が存在するかもしれません。また他市との契約価格との比較も検証材料として参考になると考えます。ただ同一で比較することが求められるので、如何に規格を揃えられるかという課題はあります。いずれにしても、入札の競争原理と市内産業の保護とのバランスは大変重要です。他市には存在しない特殊な条件が設定されている案件を中心に検証を行って下さい。また辞退理由の検証も重要だと考えます。効果的な検証に向けて、答弁の趣旨を踏まえ取り組むよう要望します。