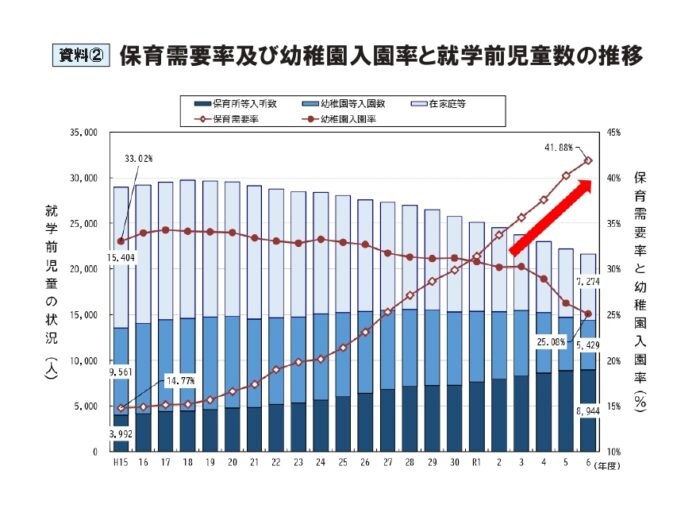

11月20日の教育こども常任委員会において、「第3期西宮市子ども・子育て支援事業計画(素案)」に係る意見提出手続き(パブリックコメント)の実施について所管事務報告がありました。資料②をご覧ください。こちらは計画に掲載されている保育需要率及び幼稚園入園率と就学前児童数の推移を表したグラフです。

ご覧の通り、就学前児童数が減少傾向にある中で、令和6年4月1日現在の保育需要率は41.88%で、本市の保育需要率は年々上昇傾向となっています。次に資料③をご覧ください。

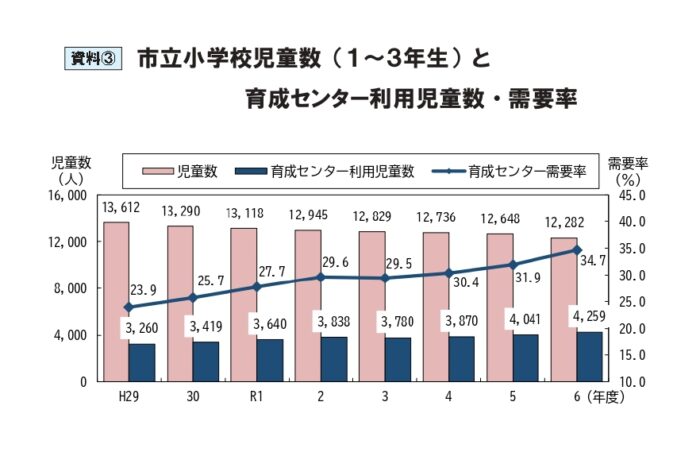

こうした傾向は育成センターにも及んでおり、令和6年の需要率は34.7%となっています。計画には育成センターの課題として「育成センターの需要も増大しており、さらに高学年の受入れなどが課題となっているため、様々な放課後対策事業との連携を図り、総合的な放課後対策を検討していく必要があります。」と記されています。資料④をご覧ください。こちらはこども庁が令和5年12月25日に発表した放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況です。

62の中核市で比較すると西宮市は

●登録児童数は令和4年度と比べて374人増、伸び率は中核市で4番目に多い

●待機児童数は令和4年度と比べて57人増、中核市で6番目に多い

●施設の数は中核市で2番目に多く、専用施設の数は中核市で最も多い

という状況です。

先にも述べた通り、保育需要は今後も高くなると見込まれていることから、育成センター需要も同様に高くなることは避けられないと考えます。育成センターの待機児童の解消は急務となる一方、育成センターの施設を整備する場所も不足しており、新たな対応が求められます。

この課題への対策の1つとして、市は放課後キッズルーム事業(以下放課後キッズと呼びます)を実施しています。放課後キッズは放課後の学校施設等を子供たちの遊び場や学習の場として開放し、子供同士の交じり合いや地域の大人との交流を通して子供たちの育ちを支えようとする事業です。平成27年に市内3校でモデル事業として試行を開始。現在では直営型24校、委託型7校の計31校ですべての児童を対象に実施しています。そこで市にお尋ねします。

【質問】育成センターの待機児童や高学年の受け入れ等課題がある中で、放課後キッズの課題への効果と今後必要な取り組みについてお聞かせ下さい。

【教育委員会】放課後キッズルーム事業(以下、「放課後キッズ」と申します。)は、児童に自由な遊び場や学びの場を提供し健やかな成長を支えることを目的に、平成27年度から市の直営により開始しました。この事業目的に加え、令和元年度からは、留守家庭児童育成センター(以下、「育成センター」と申します。)の待機児童対策にもつながるよう、実施時間を育成センターに近づけた委託型を実施しています。市の会計年度任用職員であるコーディネーターが中心となり、地域の方々からなる見守りサポーターとともに子供たちを見守る直営型を基本に導入しており、育成センターの待機児童が発生する見込みがある学校については、育成センターや民設の放課後児童クラブの整備状況を踏まえた上で、委託型の導入を検討することとしています。待機児童対策としての放課後キッズの効果ですが、令和5年度に委託型として実施した6校について、全体で35人が放課後キッズへの参加を理由に育成センターを辞退又は申請を取り下げていることが分かっています。また令和6年度につきましては、新たに実施した樋ノ口小学校を含めた7校も同様に、全体で62人が辞退又は取り下げを行っています。さらに樋ノ口小学校における待機児童を調査したところ、9割の児童が放課後キッズに登録していることが分かっています。以上のことから、育成センターの代替とまでは言えないものの、待機児童の受け皿としての役割も含め、一定の効果は出ていると考えております。放課後キッズの高学年の利用につきましては、学年が上がるにつれ参加率が下がる傾向にはありますが、学年を超えた集団での交わりの中で子供たちが成長していく姿も見られます。放課後キッズの今後の取組につきましては、引き続き実施校の拡充に努めるとともに、こども支援局とも十分協議し、必要な学校に対して委託型を導入するなど、総合的な放課後施策の推進に努めてまいります。

放課後キッズの効果について「育成センターの代替とまでは言えないものの、待機児童の受け皿としての役割も含め、一定の効果は出ている」とのことでした。確かに待機児童の対策に一定の効果があるのは理解しました。ただ、私は育成センターと放課後キッズ両事業を並行して運用することにいくつか課題があると考えます。1つ目は以前から申し上げている専用施設についてです。現在育成センターを実施する為に、本市ではこれまでに100以上の専用施設を整備してきました。その多くが学校の運動場に整備されており、今後さらに育成需要が高くなったとしても新たな施設を整備することが困難な状況です。また令和5年度における育成センター修繕・工事の総額は約1339万円となっており、今後老朽化が進むと維持管理費も増大する恐れがあります。育成センター施設の総延床面積は約1万1275.85㎡で、将来的にはこの更新に係る費用も大きな課題です。

2つ目は育成センターの事業コストです。育成センター事業費の総額は令和5年度で18億7927万7193円となっています。ここから子ども・子育て支援交付金6億2002万3000円と、保護者からの負担金4億772万5050円を差し引いた8億5152万9143円が一般財源による負担額となります。放課後キッズ事業の総額は令和6年度で2億4859万3000円となっており、ここから学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金2978万3000円を差し引いた2億1881万円が一般財源による負担額となります。本市の放課後の居場所事業に係る一般財源の総額は10億7033万9143円となっており、特に育成センターの費用はその8割を占める大きなコストです。

こうした課題に対して、将来的には放課後キッズに育成機能を追加したハイブリッド型の放課後の居場所を整備することで、育成センター事業を廃止し放課後キッズへ一元化する必要があると考えます。この一元化放課後居場所事業を20年も前から行っているのが江戸川区のすくすくスクール事業です。

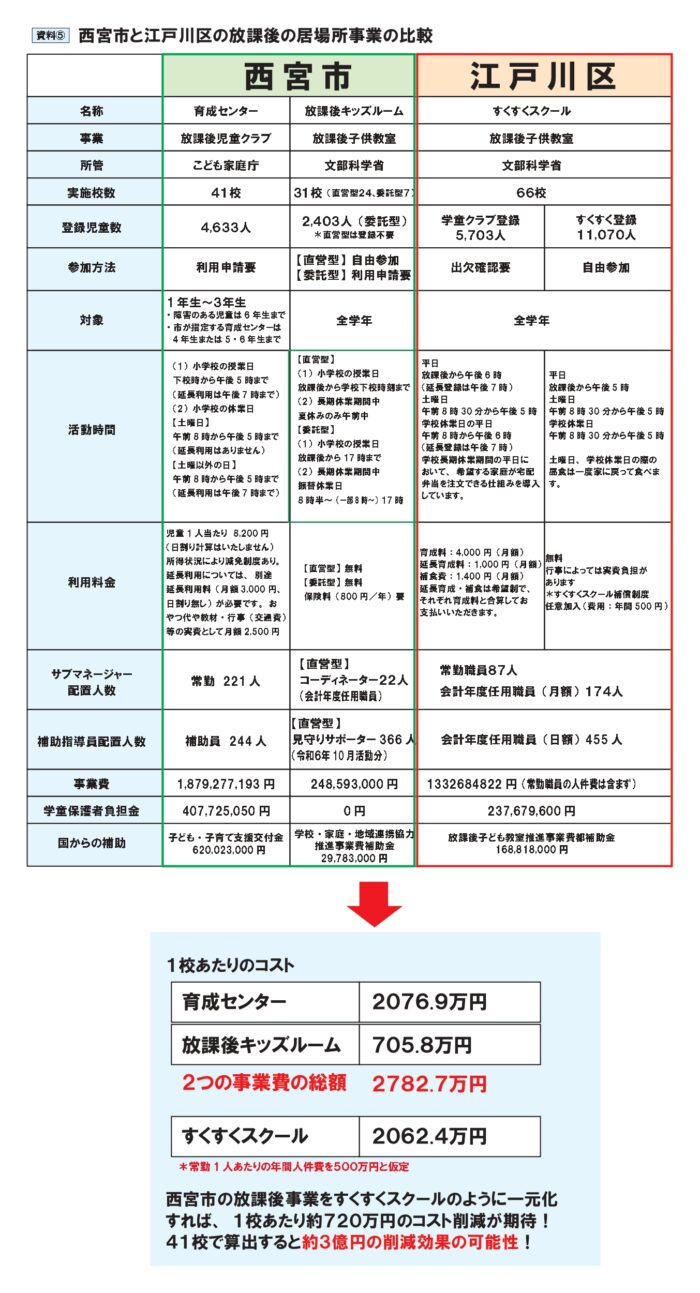

すくすくスクールは放課後児童健全育成事業としての学童クラブ事業を行わず、放課後子ども教室推進事業に独自で学童機能を併せて実施している極めて珍しい放課後の居場所事業です。資料⑤をご覧ください。

こちらは本市の育成センターと放課後キッズをすくすくスクールと比較した表です。大きな特徴としては、学童保育実施の為の専用施設を持たないことです。放課後児童健全育成事業で定められた「児童1人当たりの専用区画面積1.65平方メートル以上」に準ずる必要がないため、待機児童の概念が存在しません。

2つ目は児童が同じ空間で遊べることです。本市では育成センターの児童は専用施設で過ごし、放課後キッズを利用する児童と一緒に遊ぶ機会はあまりありません。一方のすくすくスクールは学童登録の児童もすくすく登録の児童も分け隔てなく一緒に過ごすことが出来ます。子ども達の交友関係などに影響を及ぼす心配もありません。

3つ目は事業コストです。育成センター、放課後キッズ、すくすくスクールそれぞれの1校あたりの事業費を算出しました。方法としては、事業費総額に国からの補助金と保護者負担金を差し引いた額を実施校の数で割って算出しております。その結果を資料の赤い矢印に記載しております。育成センターは約2076.9万円、放課後キッズは約705.8万円、両方を合わせると1校あたり2782.7万円となります。一方のすくすくスクールは1校あたり2062.4万円となっています。すくすくスクールに関しては、資料にも記載の通り事業費に常勤職員の人件費が含まれていませんので、あくまで仮定のお話として常勤職員1人あたりの人件費を500万円として算出しております。仮定の条件ではありますが、もし本市ですくすくスクールのように一元化で放課後事業を行った場合、1校あたり約720万円の削減が期待できます。これを全校で実施した場合の削減効果は約3億円にもなる可能性があります。

待機児童対策への効果、子ども達の環境への配慮、事業コストなど、これらのメリットを考えれば江戸川区のすくすくスクールを参考にした放課後事業の一元化を進めるべきと考えます。そこで再質問します。

【再質問】将来的には育成センターを放課後キッズに一元化すべきと考えます。まずはハイブリッド型放課後の居場所事業を試験的に実施すべきと考えますが市の考えをお聞かせ下さい。

【教育委員会】再質問にお答えいたします。育成センターと放課後キッズは、ともに放課後の児童の健全育成につながる事業という点では共通する部分があり、本市においてもそれぞれの所管が連携し事業を進めているところです。育成センターは、保護者が就労により昼間家庭にいない児童等を対象として、適切な遊びや生活の場を提供することにより、健全な育成を図ることを目的としており、一方、放課後キッズは、保護者が就労しているかどうかに関わらず、全ての児童に自由な居場所を提供することで、児童の育ちを支援することを目的とする事業です。育成センターと放課後キッズを一元化してはどうかとのご質問ですが、確かに既存の手法にこだわるのではなく、他自治体の取組も参考にしながら、新たな視点で検証し、放課後施策の効果的な実施方法を検討することは重要なことであると考えます。その上で、育成センターでは登所、降所の管理が行われており、また延長保育もあるなどの運営内容における放課後キッズとの違いや、国や県から受けている補助金なども考慮しつつ、事業の一元化も含め、両事業のより効果的な運営方法を検討する必要があると考えています。なお、育成センターにおいては指定管理者制度、放課後キッズにおいては直営型や委託型といった様々な実施体制で運営しておりますので、効果的な運営方法について試験的に実施をする場合は、生じる課題を整理した上で、最も適切な学校を選択する必要があると考えます。それぞれの事業における良さを維持しつつ、現状の課題にも応えられるような制度設計について検討してまいります。

放課後キッズを実施したことは大変意義あるものだったと思います。この土台が一元化の可能性を高めたことは評価に値します。今後はこの放課後キッズを江戸川区のすくすくスクール同様に育成機能を付与したものにバージョンアップすることが重要です。大事なことは育成センター事業を廃止できる新たな放課後キッズを構築することです。コストの大きな育成を廃止して、その財源で放課後キッズの拡充を行い、全市展開を目指して頂きたいと思います。一元化によってコスト削減が大きく見込めるなら、育成料も江戸川区並みかそれ以上に下げるべきです。新たな放課後キッズへの移行がスムーズになれば、それだけ事業の拡充も短期間で実施できます。まずは当初放課後キッズがそうであったように、試験実施を進めて下さい。育成センターに預ける保護者の不安もあるとは思いますが、事前に頂いた様々な課題はすくすくスクールの実施内容で解決できるものがほとんどでした。またこの見直しの機会に朝の登校時の見守りへの課題にも対応できるよう進めて下さい。こうした課題も同時に解決できる新たな放課後キッズとして、制度設計の検討を進めるよう要望します。