西宮市は令和4年度の実質単年度収支が42億円、令和5年度も39億円と、2年連続で赤字となりました。収支不足を補填するために多額の基金を取り崩しており、数年後には予算編成に大きな支障が生じることが危惧されています。

11月7日の総務常任委員会では「西宮市財政構造改善実施計画(素案)」(以下実施計画と呼びます)に対する意見提出手続(パブリックコメント)の実施について所管事務報告がありました。この中で配布された資料には、取り組み内容と効果額が示されています。全体の効果額は、まず歳入では土地の売却による一時歳入と、ふるさと納税や施設使用料の見直しなどによる経常歳入を合わせて、令和6年から令和10年の5年間で合計約90億円と試算されています。次に歳出では内部事務改革による経費削減、人件費の抑制、施策・事務事業の見直しと再構築、施設総量の縮減などの取り組みによって合計84.5億円と試算されており、歳入・歳出合わせた効果額は5年間で174.5億円となっています。この取り組みを計画通りに進めることで、令和9年度以降は黒字に転換し、令和11年の改善効果額は約40億円、財政・減債基金残高は約114億円となる見込みです。つまり、単年度収支の赤字は解消され、基金も枯渇することがなくなります。

しかし、私はこの実施計画に書かれた通りに実現できない可能性もあると思っています。その理由として、

●推計以上に人口が減少することによる歳入減の可能性

●ふるさと納税の支出がさらに増加する可能性

●南海トラフ地震や新たなパンデミックによる災害の可能性

など、実施計画で予定している歳入の効果額を打ち消す要素がいくつか存在するからです。この中で、安定的に歳入を得るのが市有地の売却や貸付収入による歳入です。今回示された歳入効果の約75%は売却による一時歳入となっています。あくまで一時的な歳入とはいえ、こうした結果を踏まえるとさらなる土地の売却によって効果額を増やす取り組みが重要であると考えます。そこでお聞きします。

【質問】一時歳入としての効果を考慮すればさらに市有地の売却を進めるべきと考えるが、実施計画による対象の土地以外で売却可能な土地はどの程度存在するのか?答弁を求めます。

【財政局長】財政構造改善実施計画に反映しております市有地の売却予定には、現時点で、計画期間中に、売却が可能と判断している土地をあげております。一方で、計画にあげていない市有地の中には、将来的に課題が解消されれば、売却が可能な土地もございますが、今後の収支見通しに大きく影響を与えるほどのものではありません。

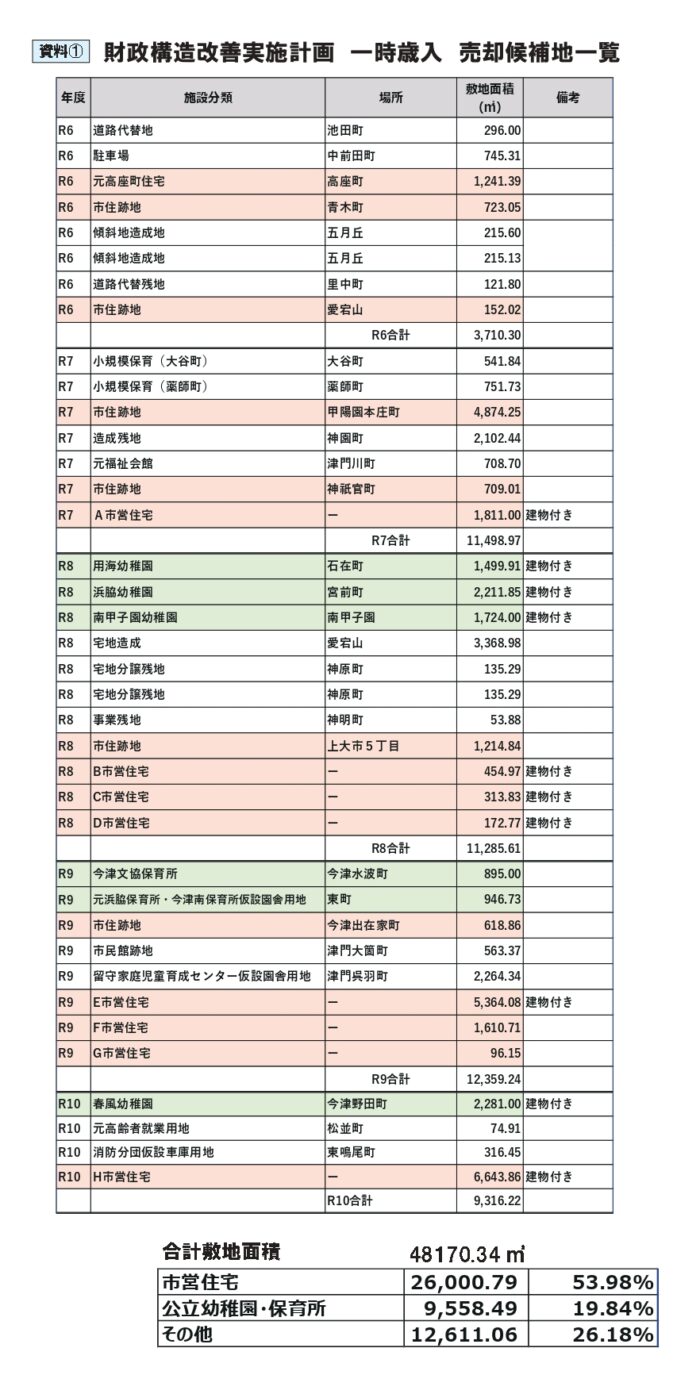

ご答弁では収支見通しに大きく影響する売却可能な土地はほとんど残ってないとのことでした。資料①をご覧ください。こちらは実施計画の歳入の取り組みの中で、一時収入となる土地の売却に関する詳細です。資料には施設分類、場所、敷地面積が記されています。このうち、赤枠で示したものが主に市営住宅関連の土地、緑枠で示したものが公立幼稚園及び保育所関連の土地、残りをその他に分類しました。実施計画で売却を予定している敷地面積は合計4万8170.34平方メートルです。分類別の比率では市営住宅関連が53.98%、公立保育所・幼稚園関連が19.84%、その他が26.18%となっています。比率の半分以上を占める市営住宅関連の土地は、⻄宮市営住宅整備・管理計画に基づき生まれた土地であり、公立幼稚園・保育所関連の土地も西宮市幼児教育・保育のあり方 アクションプランに基づき生まれたものです。このように売却可能な土地は、これら計画を打ち出したからこそ見出されたものと言えます。

東京都町田市では2021年5月に町田市新たな学校づくり推進計画を策定しています。この計画は適正規模・適正配置を契機とした新たな学校づくりを推進するための「町田市立学校の新たな通学区域」と、学校統廃合時などにおいて建て替えを行う際の学校施設整備の基本理念及び基本方針等を表す「町田市立学校の新たな学校施設整備の基本的な考え方」で構成されており、2039年までに小学校を42校から26校、中学校を20校から15校とする案が取りまとめられました。計画策定後、2028年3月に閉校を予定している学校について2022年から跡地利用についての検討が始まり、現在は地域アンケートやワークショップを実施して売却も含めた跡地利用の方法を検討、2030年以降に実施を予定しているそうです。このように計画を策定することで跡地利用の検討が可能となります。

教育こども常任委員会では「学校施設について」をテーマに、10月21日から3日間の日程で最新の義務教育学校や複合型学校施設など視察を行いました。先日、委員の皆様から視察レポートが提出されすべて読ませていただきました。まだ提言書として確定しておりませんので内容をご紹介することは出来ませんが、各委員からの提言は概ね義務教育学校や複合化施設への取り組みについて前向きな提言だったという印象です。

私は今年の6月定例会で「38年後の西宮市全体の公共施設の配置、将来的なビジョンを示すべき」との提言を行いました。教育委員会の答弁では「減少している児童生徒数に合わせた学校施設の適正規模と適正配置を検討し、改築時における建築面積の適正化を図るとともに、他の公共施設との複合化など既存の学校施設における有効活用の検討も重要。まちづくりの観点や地域コミュニティの拠点としての役割を考慮しながら、必要に応じて統廃合についても慎重に検討する必要がある」と答弁しています。町田市の職員の方に計画策定の経緯についてお話を伺ったところ、先の答弁同様、将来の児童・生徒数減少と施設の老朽化が理由と述べられていました。ただ、大きく異なる点は、町田市は計画を策定して着実にゴールへ向かっているのに対して、西宮市はまだスタート地点にも立てていません。

たしかに38年という期間は先の予測が難しいかもしれません。しかし20年先の需要を鑑み、計画を策定して実行している町田市の事例があるように、無理な提案でもありません。町田市では「新たな学校づくり推進計画」策定以降の、急激な施設整備費の高騰や労働時間の規制強化による工期の延長といった社会環境の変化に伴い、市の財政状況を踏まえ、各地区の統合・建替えが計画で示した時期のとおり取り組むことができるか検討するとともに、2040年度までの町田市立小・中学校区の児童・生徒数の推計を行うとしています。また過去には5回にわたって計画の修正を行うなど、検討を重ねながら慎重に計画を進めていることが把握できます。

過去の一般質問でも述べましたが、学校施設の複合化を進めていくうえで大事なことは軸となる学校施設の適正配置を決めることです。この軸が決まらなければ、近隣の公共施設について何を複合化すべきか、という検討が困難となります。全ての公共施設の将来のビジョンが計画として可視化されたとき、教育環境や地域力の向上、公共施設マネジメントの推進を目的に進められた統廃合や複合化の副産物として余剰な土地が生まれます。先の答弁では「今後の収支見通しに大きく影響を与えるほどの土地は少ない」とありました。計画を示すことによって、今後売却あるいは一時的な貸し出しによって収益を得られる土地を新たに作ることも重要だと考えます。そこで再質問です。

【再質問】本市の学校施設の適正配置を進める上で、町田市が策定した計画を本市でも策定すべきである。過去に「慎重に検討する」と答弁されたが、いつまでに検討を終え、いつまでに計画の策定を完了するのか、具体的なスケジュールを示すべきと考えるが市の考えはどうか?ご答弁をお願いします。

【教育委員会】教育委員会といたしましても、今後の人口減少が見込まれる中、少子化に対応した活力ある学校づくりを推進していくためには、学校の適正規模と適正配置について検討することは重要であると考えております。学校教育法施行規則では、「小学校の学級数は、12学級以上18学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。」と規定され、中学校でも同様の基準とされています。また、平成27年に文部科学省が作成した適正規模・適正配置等に関する手引きでは、学校規模適正化の検討に際して、「12学級を下回るか否かだけではなく、12学級を下回る程度に応じて、具体的にどのような教育上の課題があるのかを考えていく必要」があるとし、教育活動や児童生徒の状況なども含めた、総合的な検討を求めています。実際、全国的にも、令和5年度現在、小学校で41.9%、中学校で48.6%の学校が12学級を下回っている状況にあります。令和4年度時点で、本市は、中核市62市中、人口あたりの学校数が小学校で1番、中学校で2番目に少ない自治体となっております。このように、本市の現状を全国的な傾向と比較すると、小規模化が進んでいる状況には至っていないと考えております。しかしながら、中長期的な将来、少子化が進み、さらなる学校の小規模化が予測されており、集団活動やクラス編成の困難さなどの課題が生じる中、活力ある学校づくりを推進していくためには、学校の適正規模や適正配置を含めた教育上の諸課題について、検討を続けていく必要があると考えております。その一方で、学校は、児童生徒の教育施設だけでなく、防災や地域交流など多くの場面において、地域コミュニティの核としての性格も有しており、その検討に当たっては、地域の実情やまちづくりの観点も踏まえて、十分な配慮を持って検討していくべきものと考えております。以上により、現時点で、将来の具体的な計画や、いつまでに計画を策定するかをお示しすることは困難と考えております。教育委員会としましては、令和6年8月1日に開催した第1回総合教育会議において「今後の人口動向を見据えた学校の在り方について」において現時点での状況を整理したところです。その中で、令和13年度以降に「児童生徒数の変化に伴い、中長期的な学校のあり方として、規模縮小、集約化など」が必要になる可能性に触れておりますが、今後の全市的な児童生徒数の変化に対して、基本的な考え方を整理することなく学校再編を進めることは、かえって混乱を生む可能性があると考えております。そこで、予想される諸課題を整理したうえで基本方針などを定めていくことが非常に重要であると考えており、今後、考え方を整理してまいります。

答弁では計画の時期を明確に答えて頂けませんでしたが、少なくとも令和13年度までは計画は示せないと理解しました。この翌年は西宮市建築系公共施設個別施設計画で石井市長が10%から3.26%に削減目標を減らした公共施設マネジメントが終了する時期です。つまり次の中期計画に示すという趣旨と私は捉えました。

私はこれまで学校施設の縮減や適性配置について、一般質問で様々な提案を行ってきました。今後の施設総量縮減の観点から、小・中学校を施設統合すべきではないか?小学校は全て残すべきではないか?など、長寿命化という手法もバランスよく行いながら、複合化などの手法を用いて更新すべき学校は更新していくべきと訴えてきたつもりです。そして計画の策定を必要とする理由は、学校施設は地域の核であり、その核となる学校の適正配置が決まらなければ複合化や統廃合の話が全く前に進まないからです。西宮市建築系公共施設戸別施設計画には学校施設が令和44年に達成しなければならない必要な縮減面積を6.8万㎡としています。この面積は、市役所本庁舎・南館・東館・西館・すべての支所など27の行政施設全てを建て替えずに解体しても足りない目標数値です。

町田市新たな学校づくり推進計画では、適正規模の基本的な考え方として小学校1学年あたり3学級から4学級、中学校1学年あたり4学級から6学級というように「1学年あたりの望ましい学級数」を定義しています。つまりこれは小規模学校をつくらないという町田市の強い意志です。この明確な意思が計画策定を実現した大きな原動力となっています。私は別に町田市のように学校の数を減らす計画を作るべきとは申していません。西宮市としてのビジョンを示すべきと訴えています。しかし今の西宮市には町田市のような強い意志が全く見えません。令和13年以降まで7年間あるわけですが、それだけ長い時間をかけて検討する理由もわかりません。

一方で、複合化の対象となる学校施設以外の施設も計画が見えないことから、こうした状況が学校施設のビジョンを示せない要因となっているかもしれないとも感じています。学校以外にも市民交流施設や市民体育館など、複合化の可能性がある公共施設について今後の見通しを示すことも必要なのではと考えます。ここで石井市長にお尋ねします。

【再再質問】西宮市建築系公共施設個別施設計画で14年以降に進める次期10年の中期計画の内容について、対象施設の概要だけでも早めに示すべきと考えますが市長のお考えはいかがでしょうか?

【石井市長】出来るだけ早い段階で、何らかお示しできればと思っております。

西宮市公共施設等総合管理計画には課題として、更新・改修費用は今後50年間で約1兆2,676億円(試算)で、単純平均で年間約254億円かかるとされています。将来への負担や課題の先送りなど、マネジメント計画を進めることは極めて重要です。どうやって減らすのか?複合化するのか?するなら何を複合化するのか?学校は全部残すのか?そもそも建設費用が高騰してるけど20%縮減で足りるのか?など、どう進めるのか全く見えません。町田市のような方針なり骨子でもいいので、見通しが把握できるものを示してください。要望しておきます。