小項目ア)の義務教育学校の今後について

西宮市立 総合教育センター付属 西宮浜義務教育学校(以下 西宮浜義務教育学校と呼びます)は、令和2年4月1日 に西宮市立西宮浜小学校と西宮浜中学校が統合し開校した学校です。義務教育学校とは、小学校から中学校の義務教育を一貫して行う新たな学校の仕組みのことです。 2016年に制定され、令和5年度時点で義務教育学校の数は全国で207校あります。全国の小・中学校の数は合わせて28,924校となっており、義務教育学校の数は年々増えているものの、全体の1%にも満たないのが現状です。西宮浜義務教育学校は今年で開校5年目の節を迎えます。そこでお尋ねします。

【質問1】西宮浜義務教育学校に対する現時点での市の評価と、今後新たな義務教育学校の開校についての見解をお聞かせ下さい。

【教育委員会】西宮浜義務教育学校は、西宮浜小学校と西宮浜中学校の児童生徒数が減少していく中、学校の集団規模を維持するために、市内どこからでも通える通学区域特認校制度を活用し、令和2年度に開校した小中一貫教育を行う学校です。西宮浜義務教育学校では、西宮浜地区以外に住む児童生徒にも選んでいただけるように、9年間を通した教育課程や、異学年交流、外国語教育などの特色ある教育活動を実践しています。また、市全体の教育の発展のため、総合教育センター付属校として、先駆的な取組みの成果を他の小中学校へ還元していくことも目的の1つとしております。この学校には、令和6年5月1日時点で、全校児童生徒363人のうち、62人が西宮浜地区外から通学しています。仮に、西宮浜地区の児童のみで学級を編成した場合、前期課程では、1年生から6年生まですべての学年で単学級となりますが、地区外からの児童をあわせることで、1年、2年、4年生が2学級となっており学校規模の維持に、一定の効果が出ていると考えております。また、児童・生徒の「思考」に焦点をあてた「外国語活動」「総合的な学習の時間」「教科におけるICT活用」などの、西宮浜における特色的な取組みについても、昨年度は、研究発表会などを通じ、他の小中学校に情報発信しており、市内各校で授業改善に役立てられています。今後も、総合教育センター付属の義務教育学校であることを活かし、特色ある教育活動を継続し、学校教育目標にもあります「よりよい未来(あす)を切り拓く児童生徒の育成」に努めてまいりたいと考えております。また、「新たな義務教育学校の開校について」ですが、現時点においては、具体的に新たな義務教育学校を設置する予定はございません。今後、市内の児童生徒数が減少していく中で、活力ある学校づくりについて検討する際には、西宮浜義務教育学校の設置により得られた知見も活かしてまいりたいと考えております。

小項目イ)の『小規模学校の今後について』

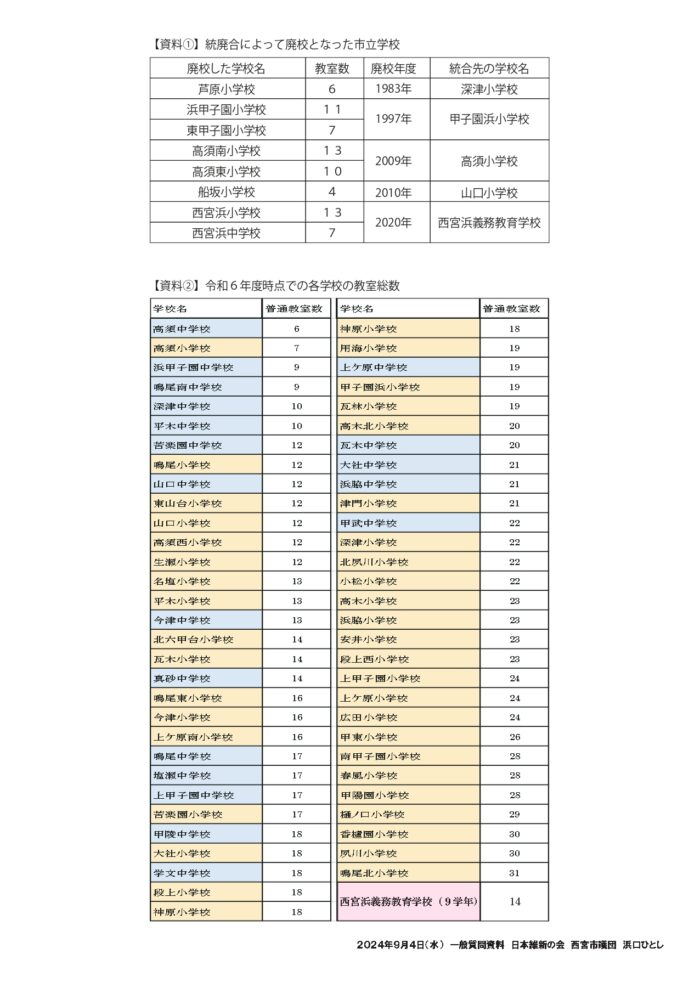

資料①をご覧ください。本市では過去に統廃合された小学校は全部が8校あります。いずれも当時の状況を踏まえ、児童の教育環境をより良いものとするためにご決断されたものと理解しています。資料②は令和6年度現在の各小・中学校の教室数です。この数字を見ると、当時の統廃合の状況に近い学校がいくつか存在することがおわかりいただけると思います。私は今年6月の一般質問における意見要望として、将来のビジョンを示すポイントの1つに「小学校区を可能な限り現状維持すること」を上げました。そこでお尋ねします。

【質問2】今後の小学校の適正配置について、現状を維持すべきと考えるが市のお考えをお聞かせ下さい。

【教育委員会】学校教育法施行規則では、「小学校の学級数は、12学級以上18学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。」と規定されています。また、平成27年に文部科学省が作成した適正規模・適正配置等に関する手引きでは、学校規模適正化の検討に際して、「12学級を下回るか否かだけではなく、12学級を下回る程度に応じて、具体的にどのような教育上の課題があるのかを考えていく必要」があるとし、教育活動や児童生徒の状況なども含めた、総合的な検討を求めています。全国的にも、令和5年度現在、小学校で41.9%の学校が12学級を下回っている状況にあります。また、令和4年度時点で、本市は、中核市62市中、人口あたりの小学校数が1番少ない自治体となっております。このように、本市の現状を全国的な傾向と比較すると、小規模化が進んでいる状況には至っていないと考えております。しかしながら、中長期的な将来、少子化が進み、さらなる学校の小規模化が予測されており、集団活動やクラス編成の困難さなどの課題が生じる中、活力ある学校づくりを推進していくためには、学校の適正規模や適正配置を含めた教育上の諸課題について、検討を続けていく必要があると考えております。その一方で、学校は、児童生徒の教育施設だけでなく、防災や地域交流など多くの場面において、地域コミュニティの核としての性格も有しており、地域の実情も踏まえ、検討していくべきものと考えております。今後も、少子化に対応した活力ある学校づくりを推進していくため、慎重に検討を続けてまいりたいと考えております。

令和6年8月1日に開催された第1回 西宮市 総合教育会議の中で藤岡教育長は

●教育はこどもが主役。支援の必要な子供たちを誰一人取りこぼさない。

●小・中学校では長期欠席全体でみると全国よりも多い。

●多様な学びの確保、無理して学校に合わせるのではなく、その子にあった学びの環境が必要。

などと述べております。 今の教育環境において、子どもたちは西宮浜を除いて基本的には住んでいる場所によって行く学校が決まっています。これは子どもにとって選択肢のない環境だという見方も出来ます。先の答弁では西宮浜義務教育学校に62人の生徒が西宮浜地区外から通学しているとのことでした。つまり電車やバスに乗ってまで通う理由がこの義務教育学校にはあるということではないでしょうか。であるならば、その他の地区でもこれまでの学校とは異なる特色をもった学校が周りにいくつか存在し、自分に合った学校を選べるとすれば、私は不登校抑止の一助になるのではと期待しています。そこで再質問です。

【再質問】それぞれの特性を生かした学校を目指す上で、児童・生徒が行きたい学校を選べる学校選択制の導入は必要と考えるが、市の考えをお聞かせください。

学校教育法施行令では、市内に小・中学校等が2校以上ある場合、市教育委員会が就学すべき学校を指定するとされており、本市でも、道路や河川等の地理的状況や地域コミュニティの状況など、過去の経緯を踏まえた校区をあらかじめ公表し、それに基づいて指定しています。文部科学省による学校選択制についての調査結果によると、令和4年5月1日時点で、小学校では、全国の自治体の中で21.9%、中学校では19.2%が何らかの形で学校選択制を取り入れています。本市でも、市内唯一の公立の義務教育学校である西宮浜義務教育学校において、市内全域から就学できるよう、学校選択制の一形態である「特認校制」を採用しています。現時点において、新たな学校で学校選択制を導入する予定はありませんが、将来的に、市内の児童生徒数が減少し、学校が小規模化していく中で、教育上の課題に向き合い、活力ある学校づくりを推進していくためには、様々な観点から慎重に検討していく必要があると考えております。

私はこれ以上、小学校区を減らすべきではないと考えます。特に最も懸念するのは北部の小学校です。現在4つの小学校がありますが、これ以上、小学校区を広げれば児童の通学への負担はさらに大きくなります。また現状の小学校を地域の核と位置付け、維持するということは、本市の将来における学校のビジョンとして軸を示すことにもなります。軸を示すことで、今後の複合化や統廃合を検討しやすくなると期待しています。本当は「すべて維持します」と答弁頂きたかったのですが、それは叶わないようです。しかしながら小学校区は可能な限り現状を維持することを強く要望しておきます。

統廃合の対象となる小規模 学校は、義務教育学校をはじめ、新たな教育を実践しやすいというメリットがあります。その1つの事例として、公立で初めてイエナプランスクール認定校となった広島県福山市の常石ともに学園を今年7月に視察させて頂きました。イエナプランは、独自の教育コンセプト「20の原則」の下、異年齢集団で活動するのが大きな特徴です。常石ともに学園では1年生から3年生が1つのクラスで授業を受けています。教室には2人の先生がいて、1年生10人程度が教室の後ろ側に先生を囲む形で輪になり、ホワイトボードで授業をしています。一方、3年生10人程度は教室の前側で同じように輪になって別の授業をしています。残りの2年生は自主勉強という形で、自分で決めた勉強をそれぞれ実施、廊下で読書をしている生徒もいれば、教室で漢字プリントをやっている生徒など自由に行っていました。今の教育の形が駄目だとは言いません。しかし、今のままでは教育長が総合教育会議で述べた「教育はこどもが主役。支援の必要な子供たちを誰一人取りこぼさない。」という目的を達成することは難しいと感じています。子ども1人1人にそれぞれ特性や歩調があります。教育の形に選択肢を設け、保護者や子ども自身が選択できることで、子ども達の学びの質が向上するだけでなく、学校に行くことが楽しくなると期待します。今後小規模学校はこれまでのように減らすのではなく、新たな教育の形を導入して教育環境の選択肢を増やす取り組みとなるよう要望します。

学校選択制は一部地域で教室不足の可能性がある本市の現状において、全ての学校を選べるようにする必要はありません。まずは周辺で生徒数が少ない学校だけでも選べるようにすることも、生徒数の平準化を図るという意味で有効だと考えます。学校の規模も特性の1つです。大きな学校には大きな学校のメリット・デメリットがあり、小さな学校も然りです。たくさんの友達と触れ合うことに興味・関心をもつ子どもなら大きな学校を、人との交流が苦手、あるいは独自のペースを持っている子どもなら小さな学校を選ぶことが出来る。これも選択肢として必要と考えます。

総合教育会議では不登校特例校の設置について触れられていましたが、この学校は不登校となった児童が通う学校です。藤岡教育長が総合教育会議の中で述べていた「不登校を減らしていく必要がある。対処療法よりも原因療法が必要」という言葉の意に沿うのであれば、不登校になる前に選択ができる教育環境は、原因療法の1つだと考えます。将来を見据え、検討頂くよう要望します。